L’evoluzione della tecnologia dell’EPS (Electrical Power System) per l’approvvigionamento elettrico dei satelliti non è certamente arrivata alla fine anzi, ci sono ancora molti aspetti da migliorare. L’aspetto sicuramente più dinamico a livello di ricerca, è quello riguardante i pannelli solari, dove si cerca di aumentare il più possibile l’energia massima producibile.

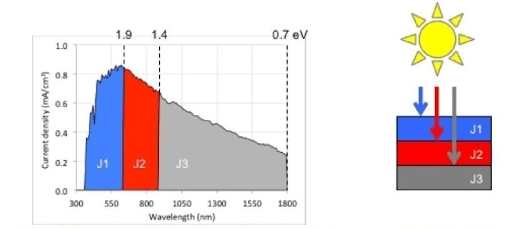

Nei precedenti articoli di questa rubrica Produrre energia elettrica nello spazio, è stato scritto come la tecnologia tre giunzioni (3J) fosse in grado di catturare molti più fotoni rispetto alle semplici celle in silicio. Nonostante ciò, il rendimento teorico rimane ancora al 30%. Ciò vuol dire che solo un terzo della radiazione solare che investe la cella viene effettivamente convertita in energia elettrica.

Un valore davvero esiguo, considerando anche il fatto che collegando insieme le celle si aggiunge un fattore di rendimento, dipendente dalla tecnologia di montaggio. Senza contare le perdite ohmiche, di degrado ambientale e soprattutto di temperatura. In questo modo il rendimento totale scende ben al di sotto del 30%. Per fronteggiare al meglio le nuove esigenze in orbita, la ricerca prosegue in due direzioni: l’aumento del rendimento della singola cella e il miglioramento delle tecnologie di montaggio.

Aumentare il rendimento di una singola cella

Una cella solare converte l’energia di un fotone in movimento in elettroni; quindi più fotoni riesce a “convertire” più corrente elettrica e potenza verranno prodotte. La sezione di conversione è detta giunzione PN. Ogni giunzione converte in potenza elettrica un range di fotoni corrispondenti all’energy band gap presente nel materiale semiconduttore, cioè corrispondenti all’energia necessaria a mettere in moto i suoi elettroni.

Per esempio, se un fotone ha un’energia di 0.7 eV, potrà generare un movimento di elettroni solo in un semiconduttore che ha l’energy band gap dei suoi elettroni vicino a 0.7 eV. Ma quanto vicino? Se infatti consideriamo una cella J3 classica, il cui grafico di conversione si vede in figura, la terza giunzione J3 è formata dal Germanio che ha un energy band gap nominale di 0.7 eV. Tuttavia, se lavorato adeguatamente, è in grado di a convertire i fotoni fino al valore di 1.4 eV. Questi fotoni meno energetici sono utili, producono pur sempre potenza, ma potrebbero produrne di più. Infatti sono lontani ben 0.7 eV dal valore di gap nominale e nonostante le lavorazioni non potranno essere convertiti efficacemente quanto quelli vicino al valore nominali.

L’obbiettivo ora è quindi quello di creare più giunzioni PN possibili, in modo da convertire adeguatamente più fotoni possibili. L’ideale sarebbe avere una giunzione per ogni fotone, tuttavia, anche creandone d’infinite, il rendimento sarebbe comunque “solo” 68.8%, in virtù delle leggi della termodinamica. In base a queste, la cella non è un corpo nero, cioè in grado non è in grado di assorbire ogni tipo di radiazione.

Nuove tipologie di celle

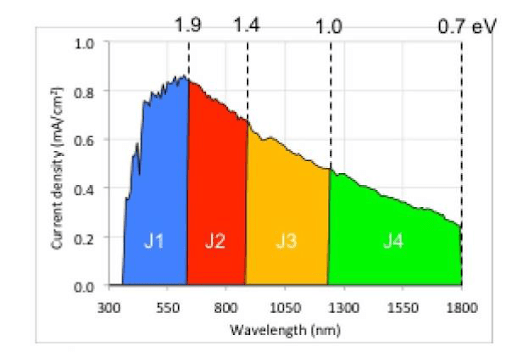

Alla ricerca di nuove soluzioni per aumentare il rendimento dei pannelli solari, SolAero Technologies ha sviluppato una cella 4J Inverted Metamorphic. La caratteristica principale di questa cella è quella dell’aggiunta di una giunzione intermedia tra l’energy gap corrispondente a 1800 nm e 1000 nm, in modo da poter convertire con più rendimento i fotoni meno energetici. Inoltre, il metodo di costruzione “invertito” affina anche la conversione dei fotoni a cavallo tra le giunzioni.

In poche parole, al contrario del metodo tradizionale, si costruisce prima la giunzione più esterna, che incontrerà il sole per prima e via via le altre. Ciò permette la perfetta adesione di un materiale sull’altro. Il rendimento della 4J è dimostrato intorno al 35% ed è già commercializzata, mentre versioni 5J o 6J sono in sviluppo con rendimenti previsti oltre il 38%. La vera sfida è portare allo stesso prezzo di mercato delle 3J queste celle innovative che richiedono materiali più costosi e lavorazioni meno standardizzate.

Nuovi metodi di lavorazione e nuovi materiali

Un altro interessante esempio di come si possa migliorare l’efficienza è quello di recuperare energia dai fotoni con energia più bassa rispetto al band gap. Si tratta del risultato di lavorazioni particolari che permettono di abbassare il band gap di un materiale in una zona delimitata di esso, rendendolo capace quindi di convertire i fotoni meno energetici che dovessero colpire la zona lavorata. Tipicamente vengono inseriti nella giunzione di mezzo della 3J, andando quindi a convertire meglio i fotoni della zona di confine. I rendimenti finora ottenuti sono intorno al 27%, sicuramente migliorabili ma anche incoraggianti se si riuscisse di applicarli a celle 4J-5J.

Infine, un esempio per ora applicato solo in ambiente terrestre ma con buone prospettive riguarda le celle organiche in fullereni biodegradabili. I fullereni sono sostanze allotrope del carbonio, simili alla grafite. Sono costituiti da catene carbonio di almeno 60 elementi; alcuni di essi risultano essere superconduttori a certe temperature. Inoltre, i costi sono contenuti data la facile reperibilità della materia prima e le lavorazioni semplici. Nello spazio la loro applicazione sarebbe la svolta per le applicazioni roll-out, dato che le celle possono essere costruite su un substrato di plastica leggera e flessibile facilmente piegabile e arrotolabile. Svantaggi: la tossicità del materiale e i rendimenti esigui, intorno al 17%.

Nuove configurazioni di montaggio

La ricerca, come anticipato, non si concentra solamente sulle celle ma anche sulle configurazioni di montaggio. Possiamo dire che si concentra su tre fronti diversi:

- Migliorare le tecnologie già esistenti

- Combinare tra loro le tecnologie già conosciute

- Aumentare il rendimento adattando l’array all’ambiente.

Per quanto riguarda il primo punto, Orbital-ATK sta creando un deployable flexible array, chiamato MegaFlex, in grado di dispiegare in due tempi una geometria di pannelli circolare. I due tempi consistono nell’estensione del braccio meccanico e poi nell’estensione dei pannelli, potendo quindi portare in orbita maggiore area allo stesso prezzo di stivaggio, consolidando anche la robustezza del tutto. Si prospettano diametri di 30 metri.

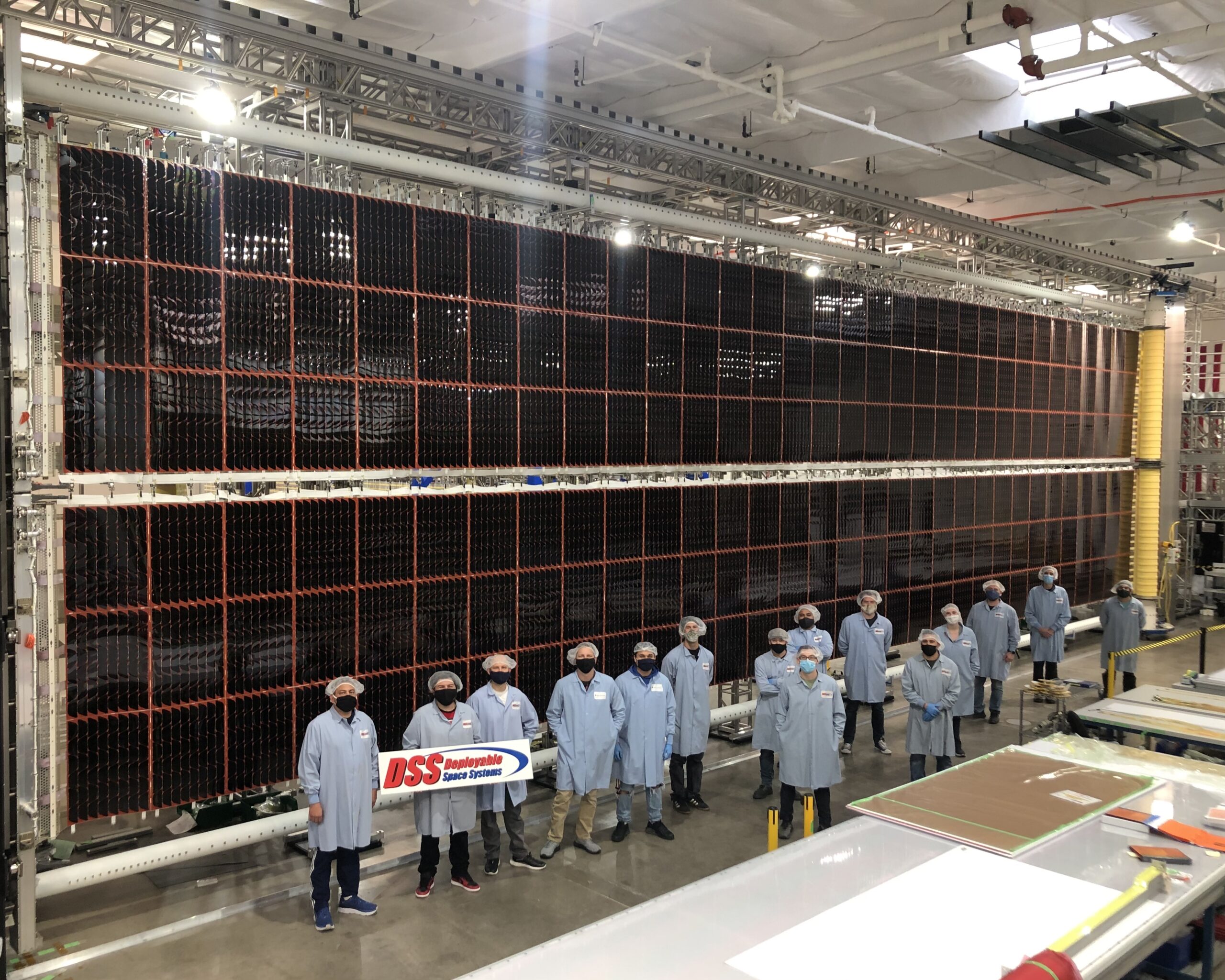

L’azienda DSS invece, sta sviluppando un sistema Mega-ROSA, sempre perché agli ingegneri piacciono i prefissi esaltanti, sostenendo di poter produrre dai 100 ai 300 kW in orbita terrestre. Per quanto riguarda il secondo punto, sempre la DSS sta lavorando al progetto SOLAROSA, che aggiunga al pannello roll-out delle lenti concentranti flessibili che dovrebbero idealmente gonfiarsi al momento del dispiegamento del pannello andando ad abbattere il principale svantaggio dei concentrating arrays, l’ingombro.

Un altro curioso progetto nato con la filosofia del ridurre l’ingombro e il peso il più possibile riguarda i pannelli LISA, della NASA, costruiti in silicio amorfo e disposti su una struttura gonfiabile. Volendo costruire pannelli adattabili alle esigenze, una tecnologia ormai allo stato dell’arte è quella degli elettrostatically clean arrays, in grado di non perturbare l’ambiente circostante in missioni che necessitano la misura di campi elettrici nella prossimità del satellite, come quelle sonde che studiano la SEC (Sun-Earth-Connection).

Progetti avanzati e futuri

Esistono inoltre pannelli modificati per resistere ad altissime temperature, introducendo file di specchi tra le file di celle per riflettere la luce solare, oppure aggiungendo al motore un algoritmo di off-pointing dal sole, da attivare quando viene registrata una temperatura troppo elevata. Questa soluzione è impiegata dalla missione ESA BepiColombo su Mercurio, in grado di resistere ai 190° C operativi.

Infine, sono in studio degli arrays in grado di resistere all’atmosfera ricca di polvere di Marte. Il primo rover su Marte, Sojourner, della missione Pathfinder del 1996 riscontrò per primo questo problema: veniva periodicamente ricoperto di polvere e ripulito a seconda dei venti marziani, generando diverse fluttuazioni nei valori output di potenza. Le soluzioni che si sono trovate sono principalmente due: attuatori meccanici che rimuovono la polvere tramite vibrazioni e una tecnologia che utilizza dei campi elettrici per lo stesso scopo. Entrambe queste tecnologie si attivano quando una determinata percentuale di celle risultano coperte.

Sono dunque questi i progetti che le aziende stanno portando avanti negli ultimi anni e che più concretamente potranno raggiungere uno stato di produzione sufficiente per arrivare nello spazio. Un po’ come tutte le tecnologie che sono arrivate dalla Terra nello spazio, prima devono superare fasi di test piuttosto ampie e lunghe. Non è però da scartare la possibilità che tutti questi nuovi sviluppi tecnologici trovino anche applicazioni dallo spazio verso la Terra.

Energia Elettrica nello spazio è una rubrica in sei articoli dedicata ai metodi di produzione e conversione dell’energia nello spazio, ideata e scritta da Mattia Ghedin. Tutti gli articoli precedenti di questa rubrica possono essere trovati qui.

Continua a seguire Astrospace.it sul canale Telegram, sulla pagina Facebook, sul nostro canale Youtube e ovviamente anche su Instagram.Non perderti nessuno dei nostri articoli e aggiornamenti sul settore aerospaziale e dell’esplorazione dello spazio.